下载

下载

湄洲日报全媒体记者 黄国清

全民族抗战爆发后,1938年4月,闽中红军游击队编入新四军,北上抗日,支持皖南前线抗日战争,项英同志在中共六届六中全会上的汇报中指出:“闽中红军游击队是新四军的组成部分。”

位于湄洲镇寨下村的闽中海上游击队驻地旧址。

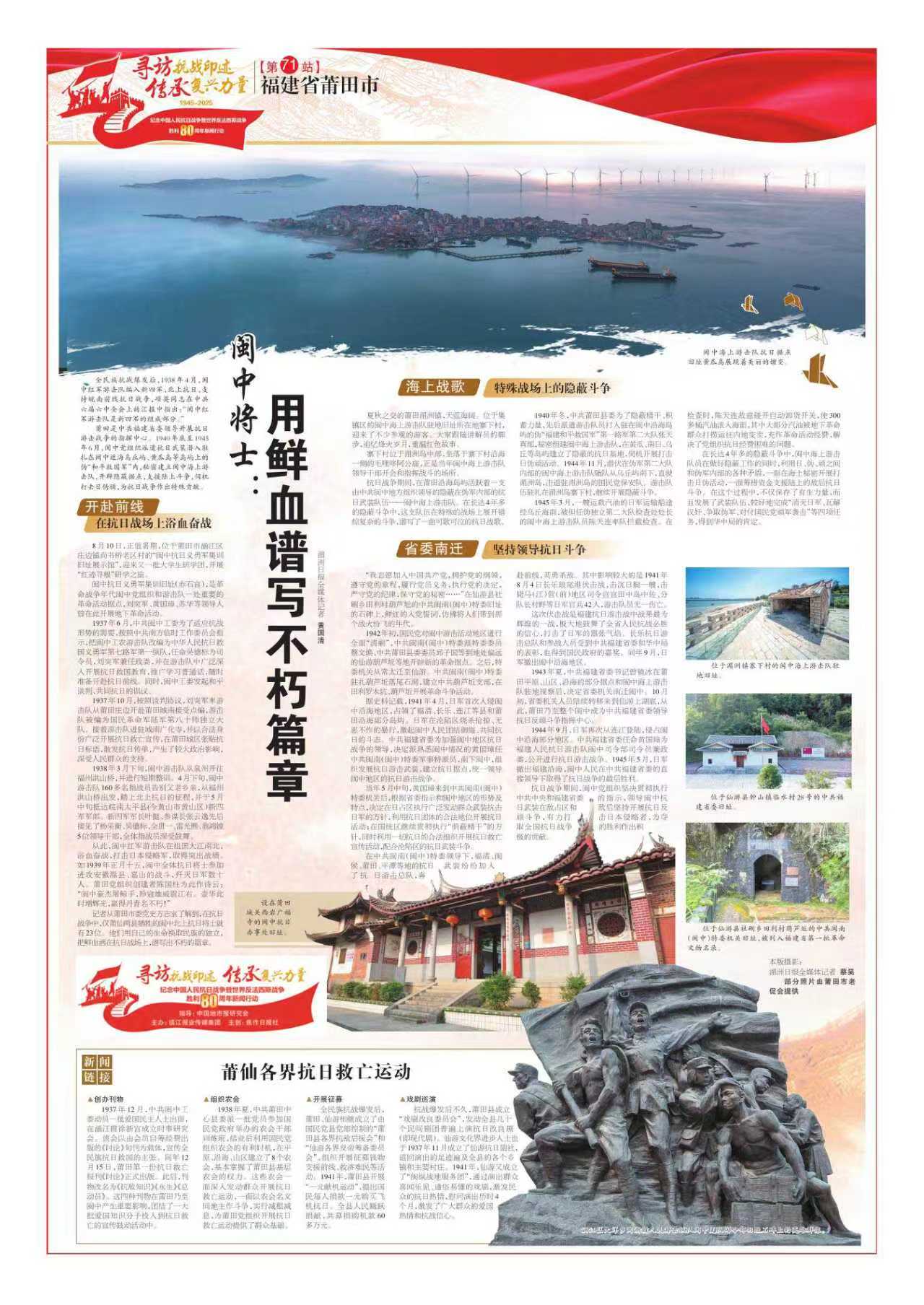

莆田是中共福建省委领导开展抗日游击战争的指挥中心。1940年底至1945年6月,闽中党组织派遣抗日武装潜入驻扎在闽中近海乌丘屿、黄瓜岛等岛屿上的伪“和平救国军”内,秘密建立闽中海上游击队,开辟隐蔽据点,支援陆上斗争,伺机打击日伪顽,为抗日战争作出特殊贡献。

开赴前线

在抗日战场上浴血奋战

8月10日,正值暑期,位于莆田市涵江区庄边镇尚书桥老区村的“闽中抗日义勇军集训旧址展示馆”,迎来又一批大学生研学团,开展“红迹寻根”研学之旅。

闽中抗日义勇军集训旧址(赤石宫),是革命战争年代闽中党组织和游击队一处重要的革命活动据点,刘突军、黄国璋、苏华等领导人曾在此开展地下革命活动。

1937年6月,中共闽中工委为了适应抗战形势的需要,按照中共南方临时工作委员会指示,把闽中工农游击队改编为中华人民抗日救国义勇军第七路军第一纵队,任命吴德标为司令员,刘突军兼任政委,并在游击队中广泛深入开展抗日救国教育,推广学习普通话,随时准备开赴抗日前线。同时,闽中工委发起和平谈判、共同抗日的倡议。

位于仙游县钟山镇临水村28号的中共福建省委旧址。

1937年10月,按照谈判协议,刘突军率游击队从莆田庄边开赴莆田城南接受点编,游击队被编为国民革命军陆军第八十师独立大队。接着游击队进驻城南广化寺,并以合法身份广泛开展抗日救亡宣传,在莆田城区张贴抗日标语,散发抗日传单,产生了较大政治影响,深受人民群众的支持。

1938年3月下旬,闽中游击队从泉州开往福州洪山桥,并进行短期整训。4月下旬,闽中游击队160多名指战员告别父老乡亲,从福州洪山桥出发,踏上北上抗日的征程,并于5月中旬抵达皖南太平县(今黄山市黄山区)新四军军部。新四军军长叶挺、参谋长张云逸先后接见了杨采衡、吴德标、全贯一、雷光熙、翁鸿镗5位领导干部,全体指战员深受鼓舞。

位于仙游县社硎乡田利村葫芦坵的中共闽南(闽中)特委机关旧址,被列入福建省第一批革命文物名录。

从此,闽中红军游击队在祖国大江南北,浴血奋战,打击日本侵略军,取得突出战绩。如1939年正月十五,闽中全体抗日将士参加进攻安徽滁县、嘉山的战斗,歼灭日军数十人。莆田党组织创建者陈国柱为此作诗云:“闽中豪杰屠鲸手,殄寇雄威震江右。壶华此时增辉光,赢得丹青名不朽!”

记者从莆田市委党史方志室了解到,在抗日战争中,仅莆仙两县牺牲的闽中北上抗日将士就有23位。他们用自己的生命换取民族的独立,把鲜血洒在抗日战场上,谱写出不朽的篇章。

海上战歌

特殊战场上的隐蔽斗争

夏秋之交的莆田湄洲镇,天蓝海阔。位于集镇区的闽中海上游击队驻地旧址所在地寨下村,迎来了不少参观的游客。大家跟随讲解员的脚步,追忆烽火岁月,重温红色故事。

寨下村位于湄洲岛中部,坐落于寨下村沿海一侧的毛哩哆阿公庙,正是当年闽中海上游击队领导干部开会和指挥战斗的场所。

抗日战争期间,在莆田沿海岛屿活跃着一支由中共闽中地方组织领导的隐蔽在伪军内部的抗日武装队伍——闽中海上游击队。在长达4年多的隐蔽斗争中,这支队伍在特殊的战场上展开错综复杂的斗争,谱写了一曲可歌可泣的抗日战歌。

1940年冬,中共莆田县委为了隐蔽精干、积蓄力量,先后派遣游击队员打入驻在闽中沿海岛屿的伪“福建和平救国军”第一路军第二大队张天真部,秘密组建闽中海上游击队,在黄瓜、南日、乌丘等岛屿建立了隐蔽的抗日基地,伺机开展打击日伪顽活动。1944年11月,潜伏在伪军第二大队内部的闽中海上游击队随队从乌丘屿南下,直驶湄洲岛,击退驻湄洲岛的国民党保安队。游击队伍驻扎在湄洲岛寨下村,继续开展隐蔽斗争。

1945年3月,一艘运载汽油的日军运输船途经乌丘海面,被担任伪独立第二大队检查处处长的闽中海上游击队员陈天连率队拦截检查。在检查时,陈天连故意碰开自动卸货开关,使300多桶汽油滚入海面,其中大部分汽油被地下革命群众打捞运往内地变卖,充作革命活动经费,解决了党组织抗日经费困难的问题。

在长达4年多的隐蔽斗争中,闽中海上游击队员在做好隐蔽工作的同时,利用日、伪、顽之间和伪军内部的各种矛盾,一面在海上秘密开展打击日伪活动,一面筹措资金支援陆上的敌后抗日斗争。在这个过程中,不仅保存了有生力量,而且发展了武装队伍,较好地完成“消灭日军、瓦解汉奸、争取伪军、对付国民党顽军袭击”等四项任务,得到华中局的肯定。

省委南迁

坚持领导抗日斗争

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务,执行党的决定,严守党的纪律,保守党的秘密……”在仙游县社硎乡田利村葫芦坵的中共闽南(闽中)特委旧址的石碑上,鲜红的入党誓词,仿佛将人们带到那个战火纷飞的年代。

1942年初,国民党对闽中游击活动地区进行全面“清剿”,中共闽南(闽中)特委派特委委员蔡文焕、中共莆田县委委员邱子国等到地处偏远的仙游葫芦坵等地开辟新的革命据点。之后,特委机关从常太迁至仙游。中共闽南(闽中)特委驻扎葫芦坵落尾石洞,建立中共葫芦坵支部,在田利罗木坑、葫芦坵开展革命斗争活动。

设在莆田城关西岩广福寺的闽中抗日办事处旧址。

据史料记载,1941年4月,日军首次入侵闽中沿海地区,占领了福清、长乐、连江等县和莆田沿海部分岛屿。日军在沦陷区烧杀抢掠、无恶不作的暴行,激起闽中人民团结御侮、共同抗日的斗志。中共福建省委为加强闽中地区抗日战争的领导,决定派熟悉闽中情况的黄国璋任中共闽南(闽中)特委军事特派员,南下闽中,组织发展抗日游击武装,建立抗日据点,统一领导闽中地区的抗日游击战争。

当年5月中旬,黄国璋来到中共闽南(闽中)特委机关后,根据省委指示和闽中地区的形势及特点,决定在日占区执行广泛发动群众武装抗击日军的方针,利用抗日团体的合法地位开展抗日活动;在国统区继续贯彻执行“荫蔽精干”的方针,同时利用一切抗日的合法组织开展抗日救亡宣传活动,配合沦陷区的抗日武装斗争。

在中共闽南(闽中)特委领导下,福清、闽侯、莆田、平潭等地的抗日武装纷纷加入了抗日游击总队,奔赴前线,英勇杀敌。其中影响较大的是1941年8月4日长乐琅尾港伏击战,击沉日艇一艘,击毙马(江)营(前)地区司令官宫田中岛中佐、分队长村野等日军官兵42人,游击队员无一伤亡。

这次伏击战是福建抗日游击战中战果最为辉煌的一战,极大地鼓舞了全省人民抗战必胜的信心,打击了日军的嚣张气焰。长乐抗日游击总队和参战人员受到中共福建省委和华中局的表彰,也得到国民政府的嘉奖。同年9月,日军撤出闽中沿海地区。

涵江区大洋乡闽浙赣人民游击纵队闽中支队司令部旧址石碑上的英雄群像。

1943年夏,中共福建省委书记曾镜冰在莆田平原、山区、沿海的部分据点和闽中海上游击队驻地视察后,决定省委机关南迁闽中。10月初,省委机关人员陆续转移来到仙游上湖底,从此,莆田乃至整个闽中成为中共福建省委领导抗日反顽斗争指挥中心。

1944年9月,日军再次从连江登陆,侵占闽中沿海部分地区。中共福建省委任命黄国璋为福建人民抗日游击队闽中司令部司令员兼政委,公开进行抗日游击战争。1945年5月,日军撤出福建沿海,闽中人民在中共福建省委的直接领导下取得了抗日战争的最后胜利。

抗日战争期间,闽中党组织坚决贯彻执行中共中央和福建省委的指示,领导闽中抗日武装在敌占区和敌后坚持开展抗日反顽斗争,有力打击日本侵略者,为夺取全国抗日战争的胜利作出积极的贡献。

新闻链接

莆仙各界抗日救亡运动

▲创办刊物

1937年12月,中共闽中工委动员一批爱国民主人士出面,在涵江霞徐新宫成立时事研究会。该会以由会员自筹经费出版的《时论》旬刊为载体,宣传全民族抗日救国的主张。同年12月15日,莆田第一份抗日救亡报刊《时论》正式出版。此后,刊物改名为《抗敌知识》《永生》《总动员》。这四种刊物在莆田乃至闽中产生重要影响,团结了一大批爱国知识分子投入到抗日救亡的宣传鼓动活动中。

▲组织农会

1938年夏,中共莆田中心县委派一批党员参加国民党政府举办的农会干部训练班,结业后利用国民党组织农会的有利时机,在平原、沿海、山区建立了8个农会,基本掌握了莆田县基层农会的权力。这些农会一面深入发动群众开展抗日救亡运动,一面以农会名义同地主作斗争,实行减租减息,为莆田党组织开展抗日救亡运动提供了群众基础。

▲开展征募

全民族抗战爆发后,莆田、仙游相继成立了由国民党县党部控制的“莆田县各界抗敌后援会”和“仙游各界反帝筹备委员会”,组织开展征募钱物支援前线、救济难民等活动。1941年,莆田县开展“一元献机运动”,提出国民每人捐款一元购买飞机抗日。全县人民踊跃捐献,共募捐购机款60多万元。

▲戏剧巡演

抗战爆发后不久,莆田县成立“戏剧改良委员会”,发动全县几十个民间剧团普遍上演抗日改良剧(即现代剧)。仙游文化界进步人士也于1937年11月成立了仙游抗日剧社,巡回演出的足迹遍及全县的各个乡镇和主要村庄。1941年,仙游又成立了“闽纵战地服务团”,通过演出群众喜闻乐见、通俗易懂的戏剧,激发民众的抗日热情,慰问演出历时4个月,激发了广大群众的爱国热情和抗战信心。

本版摄影:

湄洲日报全媒体记者 蔡昊

部分照片由莆田市老促会提供

更多新闻资讯,点击下载 <<焦作日报>> 客户端

阅读全文

阅读全文