下载

下载

襄阳融媒体中心全媒体记者 刘晓青 廖双来

“天下之要领,襄阳实握之。”襄阳在我国地理上绾毂豫鄂,西通陕洛,南控荆湘,历来为兵家必争之地。抗战期间,湖北的战略地位十分重要,它与中国抗日持久战的战略总方针密切相关,而襄阳又处于这一战略要地的核心部位。

古襄阳城与樊城隔江相望。

由于战略地位的特殊性,全面抗战爆发后,襄阳就一直处于敌我双方拉锯式的争夺之中,从1937年12月到1945年8月,日军飞机出动2380架次,对襄阳轰炸413次,投弹不可计数。日军多次入侵“扫荡”襄阳各地,襄阳军民同日本侵略者进行了长达7年的艰苦抗战,留下诸多可歌可泣的战斗事迹。

长山忠魂荡气回肠

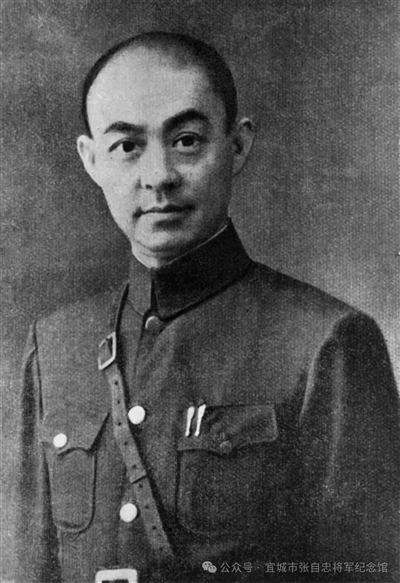

张自忠肖像。

“85年前,张自忠将军留下两封临阵遗言,从这里渡过襄河和日军血战,最终牺牲在对面的十里长山。”7月25日,面对新华网记者的采访,襄阳史志研究中心专家梁发双,站在雅口电站附近的汉江边,感慨地说。

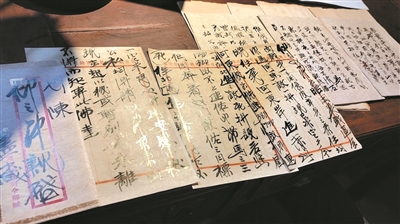

同一天,抗战老兵、宜城市史志专家,今年92岁的王孔庚在张自忠将军纪念馆,接受央视一套采访。“渡河前,他留下书信激励59军将领们:只要敌人来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。我更相信,只要我等能本此决心,我们国家及我五千年历史之民族,决不至亡于区区三岛倭奴之手。为国家、民族死之决心,海不枯石不烂,决不半点改变。”读张自忠将军写给副总司令冯治安和部将的两封临阵遗言,王孔庚数度哽咽。王孔庚潜心研究张自忠将军35年,“越研究我越觉得这个人了不起,是一位真正的大树将军。”

这两封书信,在张自忠将军牺牲后被留存下来。张自忠每次上战场前都会留下书信,如果能活着回来就把书信烧掉。他早已将生死置之度外,时刻准备为国家为民族献出生命。

通过两位史学专家的讲述,张自忠将军——这位全世界反法西斯战场上殉国的最高级别将领,在长山英勇杀敌的形象再次浮现。

枣宜会战张上将同难官兵公墓前雕塑。

1940年5月4日,鄂北防线被突破,日军占领了樊城。5月7日,在宜城茅草洲驻防的张自忠获得日军准备南撤集结进攻宜昌的情报后,决定亲自渡到河东去督战。

此时在襄河东岸作战的只剩下张自忠的部队。

5月15日凌晨,日军集结更多兵力,在30多架飞机的轰炸下,向宜城方家集、南瓜店一带阻击他们的张自忠部队发动了更为凶狠的进攻。张自忠和官兵们拼死作战。经过数次激战,日军决定撤出战斗,欲避开这群死战不退的中国官兵,从另一个方向南下。

但5月16日凌晨,日军截获了重庆与第五战区以及张自忠发给蒋介石的电报。日军已经知道与他们激战的中国将领是谁了,通过无线电侦查也知道了第33集团军总部就在沟沿。通过之前的交战,日军意识到不消灭拼死阻击他们的张自忠部队,他们是无法渡过襄河到宜昌的,于是调集了更多兵力围攻张自忠部所在的杏仁山一带。

激战从凌晨一直持续到当日中午。张自忠身上多处负伤,但还不忘派人送走苏联顾问,又下令总部非战斗人员200多人撤退,并派出一个团掩护撤离,而他自己带领所剩无几的卫队断后。

两封遗书。

在杏仁山与日军激战再次负伤后,张自忠被卫士强行拉下战场向长山撤离。当日军搜到长山主峰西南,接近身负重伤的张自忠时,张自忠突然站起大喊杀敌。张自忠威武的身姿、怒视的目光,使眼前的日本兵一下怔住了,但他身后的日本兵举枪向张自忠前额射击,眼前的日本兵也举起刺刀全力刺向张自忠。

张自忠将军就这样壮烈牺牲在了十里长山。

当张自忠的遗体运抵小河街安华旅后,官兵们开始布置灵堂祭奠。这时老百姓才知道是张自忠将军牺牲了,齐聚公路嚎啕大哭。直到载着将军遗体的灵车消失在黑夜里,悲痛的百姓仍久久没有离去。

张自忠牺牲后,周恩来在《新华日报》上撰文写道,“张上将殉国,不仅是为抗战树立楷模,同时也是为了发扬我们民族至大至刚的气节和精神”,“其忠义之至、壮烈之气,直可以为我国抗战军人之魂”。

三大会战发生在襄阳

《长山壮歌》剧照。2015年,宜城市花鼓剧创作了以张自忠将军为原型的革命历史剧。

一江碧水穿城过,十里青山半入城,这是现代充满诗意的山水襄阳。出了襄阳古城墙的小北门,眼前就是泱泱东流的汉江。隔江而望,对岸就是高楼鳞次栉比的樊城。每天傍晚,市民拄杖背包,向襄阳城南群山最高峰扁山攀登,等待看第二天的日出。如果有人恰好带了高倍望远镜,向北就能看见小北门外的汉江,他们会看到汉江两岸的游泳爱好者,正沐着晨晖,跃入清清的江水。

感受着这幅岁月静好的现代图景,史学家们的内心总会不自觉地对比“兵家必争之地”襄阳的过往,尤其是上世纪三四十年代战火纷飞的襄阳大地。

“襄阳自古以来就是兵家必争之地,这在抗日战争中表现得最为明显。” 襄阳史志研究中心专家梁发双介绍说,“抗战期间,湖北正面战场发生的5次大会战,其中有3次发生在襄阳。”

1938年10月武汉沦陷。随后,第五战区长官司令部进驻樊城樊侯祠(次年5月迁老河口)。此时的襄阳已成为第五战区指挥中心。日军为了消除中国军队对武汉的威胁,向随县、枣阳地区发动进攻,企图消灭中国第五战区的主力。

长山次高峰顶张自忠将军殉国纪念碑。

随枣会战。1939年4月,日军调集3个半师团兵力,朝襄阳发动奔袭战,分进合击,企图运用两翼包围和中央突破的战略,将中国军队主力消灭在桐柏山与大洪山之间的随县、枣阳一带,随枣会战开始。以张自忠部第33集团军为代表的中国军队顽强抵抗,使日军合围计划失败,日军除占领随县县城外均退回至原地区,大体恢复战前态势,会战结束。

枣宜会战。1940年,日军制定了快速进攻宜昌威逼重庆国民政府投降的计划,遂于5月发动了扫清西进南下道路的枣宜会战。从5月1日至5月下旬,以枣阳为中心的作战,双方展开拉锯式争夺战。5月16日,张自忠与日军血战以身殉国后,襄河防线岌岌可危。5月31日晚,日军第3师团、第39师团强渡襄河,于6月1日攻占襄阳。6月5日,日军第13师团及第6师团一部也渡过襄河,直取宜昌。6月24日,日军攻占宜昌。

王孔庚为央视记者读张自忠抗战遗书。

鄂北会战(老河口保卫战)。1945年3月至4月,为解除中国空军对武汉侧背的威胁,并控制老河口机场等战略要地,日军集结3万余兵力,另有飞机100余架、坦克100余辆,向老河口方向进攻。4月8日,日军大炮狂轰猛炸,守军奋力拼搏,双方均伤亡惨重。黄昏时分,守城部队放弃老河口城,西渡汉水撤离,日军进入老河口城。

“抗战期间,日军先后4次进攻襄阳,企图消灭第五战区主力部队,以打开通往川陕的屏障,但始终未达到目的。”梁发双说,在襄阳地区及豫南进行的多次会战中,敌我在襄阳、宜城及老河口一线反复争夺,但日军始终未能突破鄂北及豫西防线进窥安康、汉中,威逼重庆。襄阳军民的英勇抗战成功地拱卫了西南战略大后方,为实现中国抗日持久战战略总方针及获得最后胜利作出了巨大贡献。

(感谢襄阳市史志研究中心、宜城市史志研究中心和宜城市张自忠将军纪念馆对本次采访的大力支持)

本版图片由襄阳融媒体中心(作者单位)提供

更多新闻资讯,点击下载 <<焦作日报>> 客户端

阅读全文

阅读全文