下载

下载

陇南融媒记者 张美乐

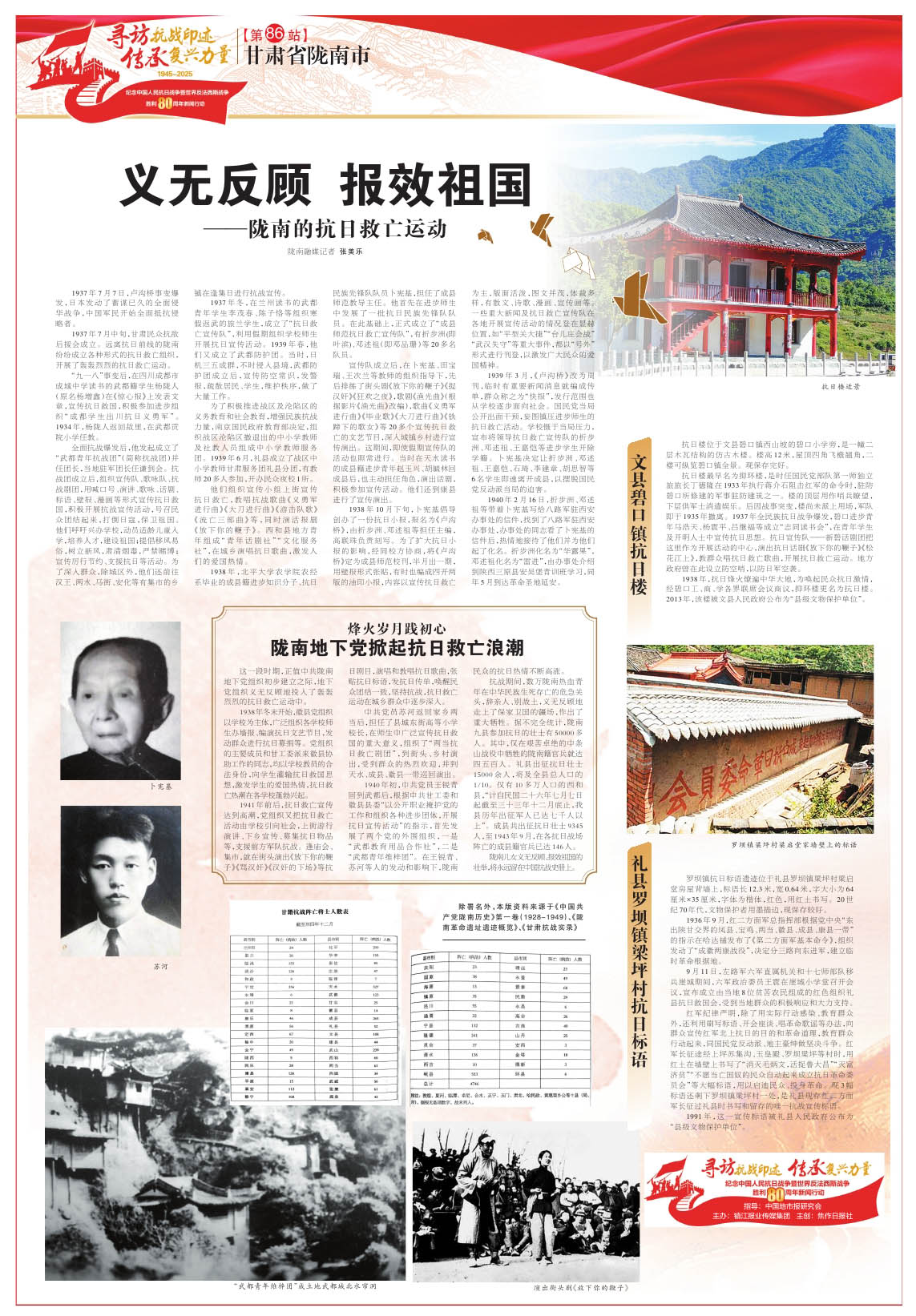

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本发动了蓄谋已久的全面侵华战争,中国军民开始全面抵抗侵略者。

1937年7月中旬,甘肃民众抗敌后援会成立。远离抗日前线的陇南纷纷成立各种形式的抗日救亡组织,开展了轰轰烈烈的抗日救亡运动。

卜宪基

“九一八”事变后,在四川成都市成城中学读书的武都籍学生杨陇人(原名杨增鑫)在《惊心报》上发表文章,宣传抗日救国,积极参加进步组织“成都学生出川抗日义勇军”。1934年,杨陇人返回故里,在武都贡院小学任教。

全面抗战爆发后,他发起成立了“武都青年抗战团”(简称抗战团)并任团长,当地驻军团长任谦到会。抗战团成立后,组织宣传队、歌咏队、抗战剧团,用喊口号、演讲、歌咏、话剧、标语、壁报、漫画等形式宣传抗日救国,积极开展抗战宣传活动,号召民众团结起来,打倒日寇,保卫祖国。他们呼吁兴办学校,动员适龄儿童入学,培养人才,建设祖国;提倡移风易俗,树立新风,肃清烟毒,严禁赌博;宣传厉行节约、支援抗日等活动。为了深入群众,除城区外,他们还前往汉王、两水、马街、安化等有集市的乡镇在逢集日进行抗战宣传。

1937年冬,在兰州读书的武都青年学生李茂春、陈子恪等组织寒假返武的旅兰学生,成立了“抗日救亡宣传队”,利用假期组织学校师生开展抗日宣传活动。1939年春,他们又成立了武都防护团。当时,日机三五成群,不时侵入县境,武都防护团成立后,宣传防空常识,发警报,疏散居民、学生,维护秩序,做了大量工作。

为了积极推进战区及沦陷区的义务教育和社会教育,增强民族抗战力量,南京国民政府教育部决定,组织战区沦陷区撤退出的中小学教师及社教人员组成中小学教师服务团。1939年6月,礼县成立了战区中小学教师甘肃服务团礼县分团,有教师20多人参加,开办民众夜校1所。

他们组织宣传小组上街宣传抗日救亡,教唱抗战歌曲《义勇军进行曲》《大刀进行曲》《游击队歌》《流亡三部曲》等,同时演活报剧《放下你的鞭子》。西和县地方青年组成“青年话剧社”“文化服务社”,在城乡演唱抗日歌曲,激发人们的爱国热情。

1938年,北平大学农学院农经系毕业的成县籍进步知识分子、抗日民族先锋队队员卜宪基,担任了成县师范教导主任。他首先在进步师生中发展了一批抗日民族先锋队队员。在此基础上,正式成立了“成县师范抗日救亡宣传队”,有折步洲(即叶滨)、邓述祖(即邓品珊)等20多名队员。

宣传队成立后,在卜宪基、田宝瑞、王次兰等教师的组织指导下,先后排练了街头剧《放下你的鞭子》《捉汉奸》《狂欢之夜》,歌剧《渔光曲》(根据影片《渔光曲》改编),歌曲《义勇军进行曲》《毕业歌》《大刀进行曲》《铁蹄下的歌女》等20多个宣传抗日救亡的文艺节目,深入城镇乡村进行宣传演出。这期间,即使假期宣传队的活动也照常进行。当时在天水读书的成县籍进步青年赵玉兴、胡毓林回成县后,也主动担任角色,演出话剧,积极参加宣传活动。他们还到康县进行了宣传演出。

苏河

1938年10月下旬,卜宪基倡导创办了一份抗日小报,报名为《卢沟桥》,由折步洲、邓述祖等担任主编,高联珠负责刻写。为了扩大抗日小报的影响,经同校方协商,将《卢沟桥》定为成县师范校刊,半月出一期,用壁报形式张贴,有时也编成四开两版的油印小报,内容以宣传抗日救亡为主,版面活泼,图文并茂,体裁多样,有散文、诗歌、漫画、宣传画等。一些重大新闻及抗日救亡宣传队在各地开展宣传活动的情况登在显赫位置,如“平型关大捷”“台儿庄会战”“武汉失守”等重大事件,都以“号外”形式进行刊登,以激发广大民众的爱国精神。

1939年3月,《卢沟桥》改为周刊,临时有重要新闻消息就编成传单,群众称之为“快报”,发行范围也从学校逐步面向社会。国民党当局公开出面干预,妄图镇压进步师生的抗日救亡活动。学校慑于当局压力,宣布将领导抗日救亡宣传队的折步洲、邓述祖、王嘉恺等进步学生开除学籍。卜宪基决定让折步洲、邓述祖、王嘉恺、石琦、李建章、胡思智等6名学生即速离开成县,以摆脱国民党反动派当局的迫害。

1940年2月16日,折步洲、邓述祖等带着卜宪基写给八路军驻西安办事处的信件,找到了八路军驻西安办事处,办事处的同志看了卜宪基的信件后,热情地接待了他们并为他们起了化名。折步洲化名为“华露果”,邓述祖化名为“雷进”,由办事处介绍到陕西三原县安吴堡青训班学习,同年5月到达革命圣地延安。

更多新闻资讯,点击下载 <<焦作日报>> 客户端

阅读全文

阅读全文